为什么越来越多实验室进行设备选型时,会先从论文看起? ——从英文文献到实验平台,科研复现的“底层共识”

对中国高校科研人员而言,深入研读英文文献是获取前沿研究方法的重要途径。尤其在生物医学、材料科学等高度依赖实验技术的领域,研究往往并非从零开始,而是直接借鉴已有文献的“Method”部分——从结构建模、材料配比到实验参数,这些成熟方案为新实验提供了高起点的设计蓝图。

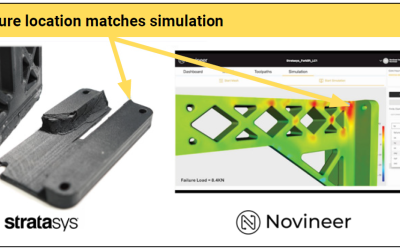

能否对齐方法、是否使用相似设备、能不能重复出结论,成为评估科研路径可行性的前提。而在众多使用3D打印技术的实验设计中,一个名字频繁出现在方法描述中,那就是 Stratasys。

被反复写进 method 的名字,不是偶然

在不少科研论文中,“使用商业化平台进行打印”的表述后,往往会明确注明品牌与设备型号。而最常被提到的之一,就是 Stratasys。

它的高频出现,并非偶然,而是因为它逐渐构成了一种“方法共识”:即,一种被国际科研群体广泛接受、验证、引用的实验平台体系。使用它,可以降低设备变量所带来的误差,也更容易将实验路径写进论文、被同行复现。

以下是两个真实文献中的例子:

在《Scientific Reports》发表的一项研究中,研究团队利用 Stratasys J750 打印仿生血管模型,开展形变与流体响应评估。作者指出该平台“已在既有研究中广泛应用,有助于参数标准化与路径比对”。

—— Sparks, A.J., Sci Rep, 2021

在材料老化性能研究中,研究人员采用 Stratasys J720 进行 PolyJet 打印,探索不同处理方式对性能的影响,强调其为“广泛使用的标准平台,具备可复现性”。

—— Emiliani, N. et al., Materials Today Communications, 2024

这类文献不会刻意突出设备技术细节,但会清晰确认它在“方法一致性”中的角色。换句话说,它们谈的不是机器性能,而是实验的基础可信度。

被广泛引用,不只是被接受,更是一种科研路径的缩短

科研共享绕不开两个问题:

- 我的实验路径,你能不能复现?

- 我的实验结果,你能不能信任?

尤其在涉及 3D 打印的实验中,材料性能、打印工艺、支撑结构、后处理方式……变量众多,平台差异往往直接决定实验误差是否可控。选用一个在文献中被广泛采用的平台,不只是为了省事,更是为了让方法“说得通”。

Stratasys 被反复写进论文,不只是因为它性能稳定,更因为它的材料体系、打印参数、后处理逻辑已经成为科研社区广泛理解的一部分。设备越是被引用,研究者越容易对齐路径,越容易跳过反复说明,直接进入变量讨论。

对高校实验室来说,这是一种“路径优化”的选择

越来越多高校实验室在建设平台时,提出的第一个问题已经不是“设备快不快”,而是:“能不能对上文献?”、“发过文章吗?”、“有没有其他高校在用?”这背后是一个现实诉求:我们能不能把查到的研究,真正复现出来?

这也是为什么 Stratasys 在设备选型会上常被优先考虑——它不是因为功能最花哨被选中,而是因为它被写进的论文足够多,参数体系足够透明,能复现、能教学、能合作。它不在 spotlight 里,但它是让实验路径成立的隐形支架。被写进文献的频率,本身就说明了它的“方法地位”。

写在最后

科研不是从零构建,而是沿着知识网络不断延展;实验也不是孤立操作,而是必须被理解、被比较、被复现的过程。在高校科研体系中,设备平台的选择,早已不只是物理硬件的采购决策,而是决定科研路径能否被国际同行认可、实验结果能否被接纳的重要一环。

Stratasys 被频繁引用,并非因品牌,而是因其已经写入方法流程本身。它是一个被接受、被验证、被广泛引用的方法平台。对越来越多中国高校实验室而言,从文献出发选择实验路径,也往往意味着,从共识出发选择实验平台——选择一个“能被写进 Method 部分”的设备,才是真正能走远的科研起点。