3D打印“登陆”轨道交通

随着春运假期的结束,人们陆续开始返程工作所在城市。这其中,轨道交通可以说是搭载乘客人数最多的一种交通工具。

而在轨道交通行业,设备使用年限长是普遍现象,一般为30-40年,甚至更长时间。

3D打印轨道交通

当然,这并不是说3d打印机能够代替所有零部件库存,像是车头或乘客车厢的很多零部件尚不能简单地使用3d打印。但在过去几十年间,3d打印技术已得到长足发展。

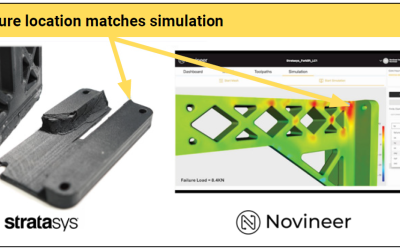

我们几乎可以用3d打印一切,从金属到满足防火、防烟、防毒要求的聚合物,再到陶瓷和超材料。包含设备、服务供应商和设计工具在内的不断发展的生态系统使得更多应用可以在技术上和经济上实现3d打印。

增材制造的最大亮点:小批量、高效能、提供长周期零部件

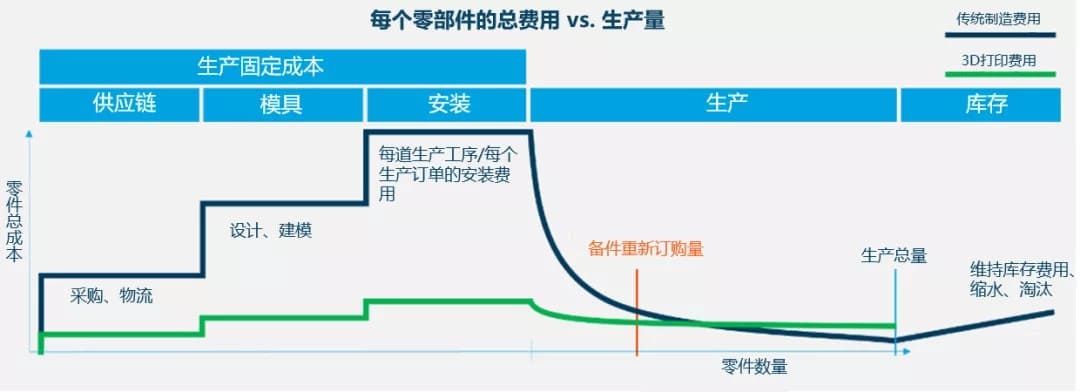

通常来说,我们认为增材制造最大的亮点在于小批量、高效能和提供长周期零部件。3d打印能缩短生产周期,可避免传统制造生产周期中的高投入,包括供应链、建模和安装。

在成本方面:3d打印常常能够省去传统制造中的建模和安装费用。固定成本的降低意味着可以更加经济地实现小批量生产,下图显示了它得以实现的原因。

此外,还有一个时间上的优势:因为增材制造不需要安装或建模,相较传统制造耗费数周或数月,3d打印零部件仅需几天时间便可完成生产周期。

如何将其运用于轨道行业?

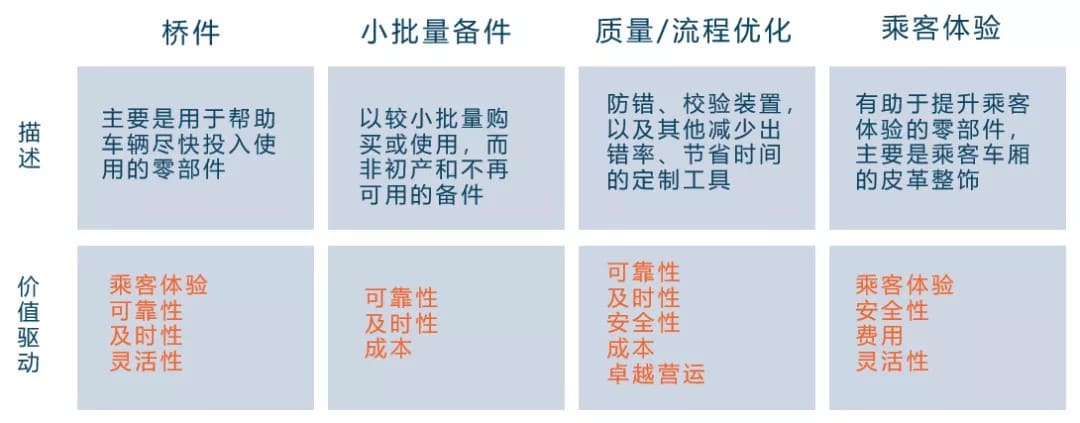

很显然在轨道维修中使用3d打印存在一些机会点。基于Blueprint(一家专注3d打印的战略咨询公司)对增材制造定义的四类实用案例,这一技术可在以下几方面为轨道行业带去最大化价值:

桥件:

对轨道行业而言,“养”一节未在使用的车厢成本非常高。在最近的一次调研中,Blueprint发现,养护一列单向通勤列车组的直接成本大概在2万美元一天。当财政罚款不断提升,是否有能力自主快速生产出备用零部件就显得至关重要。在一个实际案例中,我们发现3d打印的一个单一零部件为我们的客户节省了超过150万美元,因为它在备件送到之前足足“顶”了16周。

小批量备件:

众所周知,在铁道行业各项成本都很高。因为要使轨道列车能够确保服务30年以上,备件的库存就需要统一管理、维护,这些都很“烧钱”。这不仅限于30年的置存费用,像是维持库存的费用、缩水和损耗,还有些不可避免的零部件缺货。当库存中的备件无法再使用,就不得不重新制造,不管是加工车间生产的一次性零部件还是为限量生产的重新建模,这些都相当昂贵且耗费大量的生产周期。而如果有了3D打印样件,你就可以自行制造大部分零部件,相比传统采购的零部件生产周期更短、成本更低。

质量/流程优化:

世界顶尖的制造商常使用多项工具来避免运营中的错误,以保持较高的直通率(测量生产品质的一个常见标准)和最低的返修率。这些工具包括钻孔定位、校验设备,以及为精确安装而重新设计零部件等。尽管这种趋势尚未在轨道行业内形成主流,但也不是说就没有机会。使用一定的工具能使损失降到最低,操作指引和修正设备,像是贴花纸或定制锁扣,能够确保锁定/挂签程序更加安全稳定。

乘客体验:

无论是共享出行、摩托车、分时租赁汽车或是共享单车,现在我们日常通勤的方式比以往多了很多选择。要使骑行者愿意选择公共交通而不是其他方式,通过车辆、站点和设备的良好维护为顾客提供相应的体验还有很长的路要走。传统供应商通常无法为设备维护提供必要的支持,使得设备运营方无奈在维修和舍弃不必要的表面零部件中做出选择。而在很多案例中,3d打印为车辆维护所需的修理备件提供了灵活的选择。

未来又会怎样?

试想一下,未来你的列车组拥有一套数字化的备件库存。

这些备件可由任何加工车间进行生产,生产周期可能只需几小时或几天而不是几周或几个月。

同时,库存量也被降到最低,但却始终能够保持随时够用。

如何开始?

试想确保备件随时可用、更低的成本、更高的质量、更稳定的安全性。

这些听起来都十分诱人,但培养增材制造能力却并非一蹴而就。不妨从以下这方面著手: